강보라의 단편 「바우어의 정원」 독후 에세이: 침묵과 감정, 그리고 나의 문장

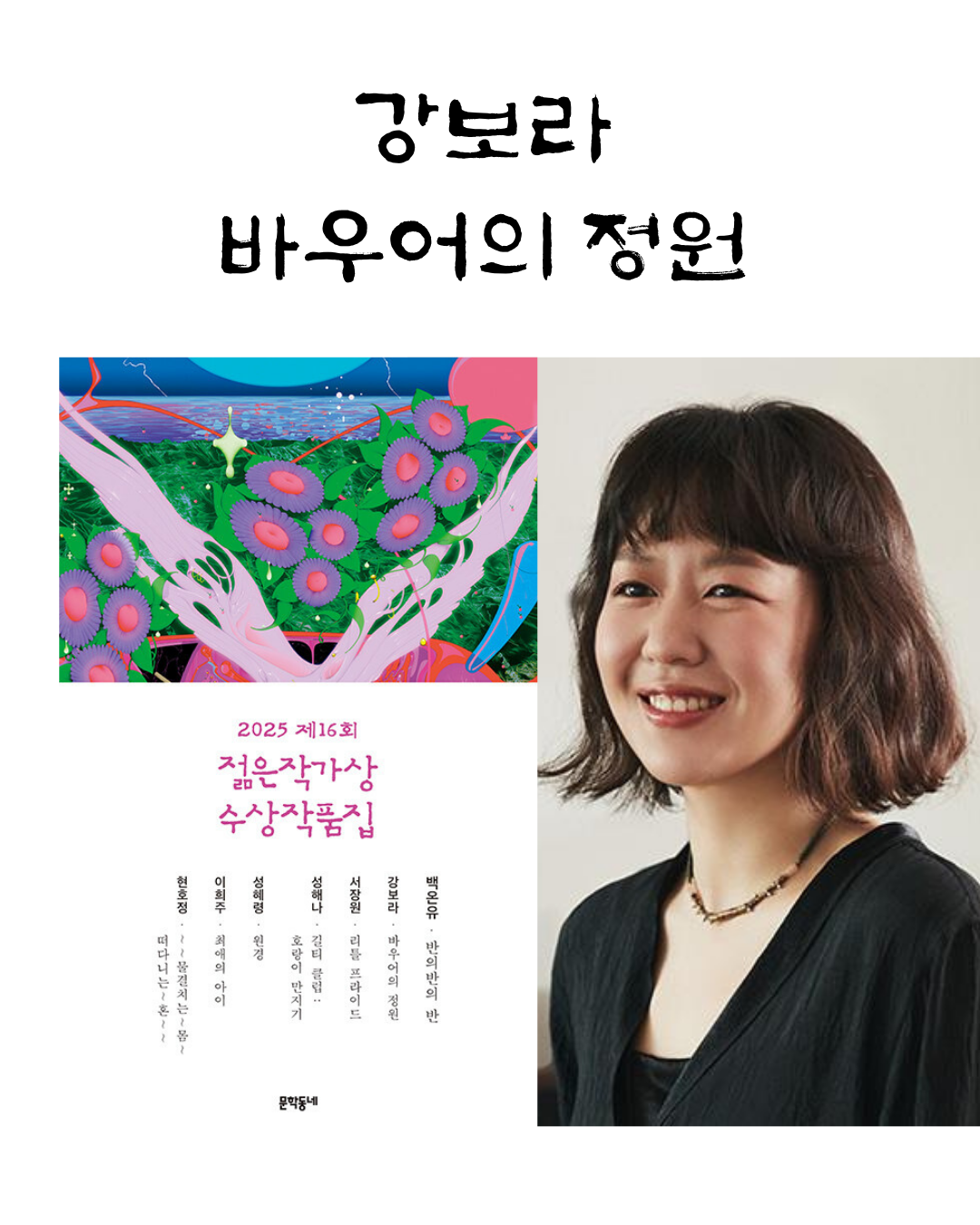

강보라의 단편 「바우어의 정원」은 2025년 발표되어 제16회 젊은작가상 수상작 중 하나로 선정된 작품이다. 『소설 보다: 봄 2025』의 첫 번째 수록작으로 소개되었으며, 섬세한 심리 묘사와 상징적 장치로 많은 주목을 받았다.

주인공 은화는 세 번의 유산을 겪은 배우로, 번아웃 상태에서 연극 오디션을 보러 가는 길에 바우어 새에 관한 라디오 이야기를 듣게 된다. 오디션 현장에서 옛 동료 정림과 우연히 재회하며, 두 사람은 각자의 상처를 조심스레 공유하게 된다. 실제 바우어 새가 파란 물건을 모아 정원을 꾸미는 습성에서 비롯된 상징은, 이 소설 전반에 걸쳐 고통과 상처의 수집, 기억의 산화, 삶의 구성이라는 주제를 이끌어낸다.

강보라의 「바우어의 정원」은 참으로 섬세하고도 조심스러운 소설이다. 유산을 세 번이나 겪은 배우 '은화'와, 오랜만에 재회한 동료 '정림'이 각자의 상처를 마주하고 연대하는 이야기. 그 안에는 상처의 언어화, 감정의 공명, 그리고 고통의 수용이라는 중요한 정서의 층위들이 짜여 있다. 이 소설은 '바우어 새'라는 상징을 통해, 인간이 기억의 파편, 감정의 잔해를 어떻게 모으고 삶을 꾸미는지를 조형적으로 묘사해낸다. 파란 물건을 모아 정원을 꾸미는 새처럼, 이 소설의 인물들도 자신의 고통을 소중하게 간직하고 치유의 형태로 전환하려 애쓴다.

무엇보다 인상적인 건, 이 작품이 감정을 함부로 소비하지 않고, 조심스럽게 다룬다는 점이다. 이 조심스러운 태도는, 철학적으로 보자면 '말할 수 없는 것을 침묵하라'는 비트겐슈타인의 명제와도 닿아 있다. 비트겐슈타인은 『논리철학논고』에서, 언어가 닿을 수 없는 영역, 특히 윤리적·미적·초월적인 것에 대해선 '말할 수 없다'고 선언한다. 그러나 이는 무시하라는 뜻이 아니라, 오히려 그 침묵의 자리에 도달했을 때 비로소 어떤 진실이 반짝인다는 의미다. 이 소설은 바로 그 침묵의 문턱에서 말과 말 사이의 균열을 감각하게 한다.

이 지점에서 우리는 메를로퐁티의 '살' 개념을 떠올릴 수 있다. 그는 몸과 세계가 맞닿는 감각적 교차점에서 의미가 생성된다고 보았는데, 이 작품의 인물들 역시 말로 다 표현되지 않는 고통의 층위를 '감각'으로 직조한다.

또한 레비나스의 타자 윤리를 빌려 말하자면, 이 소설은 타인의 고통을 '이해'하거나 '해석'하려 하지 않고, 그 고통 앞에서 '응시'하며 머무는 방식으로 감정의 윤리를 구축한다. 리오타르의 숭고 개념처럼, 감정은 표현되지 않기에 더 강렬하며, 언어 바깥의 감각적 충격으로 다가온다. 감정은 언어로 전환되는 순간 이미 손상되며, 오히려 언어 바깥에서 감지될 때 더 깊은 진실에 닿는다는 통찰은 이 소설의 인물들을 해석하는 열쇠가 된다. 감정을 드러내는 데 있어 이토록 조심스러운 태도는 드물다. 감정의 전시가 아니라 감정의 생성과 재건축. 그것이 이 소설의 미학적 정체성이자, 윤리적 입장이다.

그러나 그럼에도 불구하고, 나는 이 작품을 읽으며 일종의 '예상 가능한 아름다움' 속에 갇힌 감정을 느꼈다. 은화와 정림의 감정 곡선은 너무 정돈되어 있고, 서사적 긴장보다는 정서적 조율이 앞서는 느낌이 강했다. 바우어 새의 상징은 처음엔 신선했지만, 지나치게 반복되며 정서를 단일화하는 기능을 하기도 한다. 무엇보다 연극계라는 현실, 창작의 윤리 문제, 여성의 신체적 상처와 사회적 침묵이라는 거대한 주제를 다루면서도, 그 갈등은 어쩐지 '예쁘게' 봉합되어 있다.

예술은 고통을 꾸밀 수 없다. 그러나 이 소설은 고통을 꾸미지 않으려 애쓰는 대신, 너무 정갈하게 배열해버린다. 그래서 이 소설은 아름답지만, 어쩌면 너무 아름답다. 생의 진창, 감정의 울퉁불퉁함, 말해지지 않는 분노 같은 것들이 평평하게 눌려 있다는 인상도 받았다. 감정의 깊이가 아니라, 감정의 안정성이 너무 먼저 도달한 소설이라는 느낌.

하지만 나는 그 한계를 단지 작가의 태도 탓으로 돌리고 싶진 않다. 이것은 '단편'이라는 장르의 제약일 수도 있다. 짧은 지면 안에서 인물의 다면성과 윤리적 모순까지 모두 끌어안기란 쉬운 일이 아니다. 만약 이 소설이 장편이었다면, 은화와 정림의 관계는 훨씬 더 불편하고, 불완전하고, 그래서 더 진실하게 흘러갈 수 있었을 것이다.

결국 「바우어의 정원」은 '상처의 조형술'이라는 새로운 미학을 문학적으로 실현해낸 작품이다. 철학적으로 보자면, 이 작품은 하나의 정원을 가꾸는 행위처럼, 고통의 조각들을 반복해 응시하며 타자 앞에 선다는 점에서 레비나스의 윤리학을 떠올리게 하고, 언어의 결여 속에서 의미가 솟아오르는 메를로퐁티의 감각철학을 구현한다. 그리고 감정의 지나침, 즉 감히 말로 다 표현될 수 없는 과잉된 정서의 순간들, 리오타르가 말한 '숭고'의 충격을 문학적으로 체화한 결과이기도 하다. 그것이 다소 조심스럽고, 지나치게 정돈되어 있음에도 불구하고, 이 작품이 한국 문단의 중요한 수확 중 하나로 기록될 수 있는 이유다. 아름다운 단편은 많지만, 이토록 신중하게 감정을 다룬 단편은 드물다. 그 점에서, 이 지나친 아름다움은 결국 하나의 성취다.

그러나 이 작품을 이렇게 치밀하게 읽으며 나는 동시에, 나 자신의 거친 글쓰기를 돌아보게 된다. 감정이 넘치면 문장이 헐거워지고, 논리를 좇다 보면 언어는 말라붙는다. 나는 종종 감정을 밀어붙이고, 언어의 속도를 앞질러 문장을 토해내듯 쓰곤 한다. 그 쏟아진 문장들은 덜 다듬어졌고, 조율되지 않았고, 무른 채로 남아 있었다. 『바우어의 정원』의 조심스러운 단어 하나하나는 내 글쓰기의 무모함을 돌아보게 했다. 나는 여전히 서투른 손으로 문장을 짓고 있지만, 그 거친 흔들림 안에서도 언젠가는 나만의 정원을 세울 수 있을까. 그래서 지금은 조심스럽게, 천천히, 쓰는 일 자체를 다시 배우는 중이다. 하지만 오늘은 그런 반성이 오래도록 내 안에 남아, 하루 종일 기운이 빠진 채로 아무 일도 손에 잡히지 않았다. 마음의 갈피들이 사정없이 흩어졌고, 나는 그 흐트러짐을 바라보며 가만히 앉아 있을 수밖에 없었다. 나를 되돌아보는 일이 이토록 쉽게 나를 무너뜨릴 줄은 몰랐다. 그러나 그 무너짐조차도 언젠가 다시 쌓아 올릴 정원의 일부일 수 있다는 믿음을, 아직은 놓지 않으려 한다. (끝)

#바우어의정원 #강보라 #젊은작가상 #감정의미학 #감정의윤리 #상처의정원 #철학적독서 #비트겐슈타인 #레비나스 #메를로퐁티 #리오타르 #감정의침묵 #감정과말하기 #문학비평 #독후에세이 #글쓰기성찰 #나를다시쓰는중 #자기반성의글쓰기 #문학적자기고백 #감정과철학의교차점 #국립군산대학교 #군산대철학과 #군산대국문과 #lettersfromatraveler

'戀書시리즈 - 독후감' 카테고리의 다른 글

| 은희경 『타인에게 말 걸기』를 중심으로 본 여성 서사의 자리 (0) | 2025.04.30 |

|---|---|

| 서장원의 단편소설 『리틀 프라이드』 (0) | 2025.04.27 |

| 백온유의 단편 소설 『반의반의 반』을 읽고 (0) | 2025.04.16 |

| 한강의 장편 소설 『소년이 온다』를 읽고(현대소설론 과제) (0) | 2025.04.15 |

| 정용준의 단편소설 『자유인』을 읽고 (0) | 2025.04.15 |